Engenheiros que Moldaram a F1 – Parte 1

Furacão McLaren

05/05/2025

The last drive: coluna + vídeo

18/05/2025Quando pensamos nos grandes campeões da Fórmula 1, é natural lembrarmos dos capacetes icônicos, das ultrapassagens inesquecíveis, dos pódios vibrantes e dos títulos conquistados sob os holofotes do mundo. São momentos eternizados na memória coletiva, cenas de bravura, talento e emoção pura. Mas há um outro tipo de herói, tão essencial quanto silencioso, que raramente ocupa o centro das atenções: o engenheiro. Mais precisamente, o diretor técnico — esse arquiteto invisível da velocidade.

Resolvi escrever uma série sobre esses profissionais porque, ao longo de meio século acompanhando de perto os bastidores da Fórmula 1, percebi que a glória que brilha sobre os pilotos é apenas a ponta de um iceberg técnico monumental. A cada curva perfeita, a cada pit stop cronometrado ao limite, a cada campeonato conquistado, existe um projeto, uma teoria testada, uma equação ajustada à exaustão. E por trás disso tudo, existe alguém que, com prancheta ou computador em mãos, traduziu dados em desempenho, visão em velocidade.

Falar dos engenheiros da F1 é, para mim, uma maneira de reconhecer um tipo raro de talento: aquele que não busca aplausos, mas sim eficiência. Aquele que não compete com os olhos do público, mas com a física, o vento e o tempo. O engenheiro é o primeiro a chegar e o último a dormir. Ele sonha com soluções, vive entre simulações e carrega o peso de decisões que definem corridas, temporadas, carreiras.

Em um esporte onde milésimos de segundo podem separar a glória da frustração, o papel desses profissionais é absolutamente vital. São eles que decidem onde o carro será leve ou resistente, como ele se comportará sob pressão, como responderá à chuva ou ao calor. Eles preveem o imprevisível e corrigem o incontrolável. E o mais impressionante: tudo isso, muitas vezes, sem jamais subir ao pódio.

Essa série de artigos será um tributo. Uma forma de devolver protagonismo a quem, por tantas décadas, esteve nos bastidores escrevendo em silêncio a história da Fórmula 1. Porque, no fim das contas, todo piloto precisa de asas para voar — e são os engenheiros que constroem essas asas.

Nessa primeira parte vamos começar por dois engenheiros que moldaram a F1 a partir dos anos 60

![]()

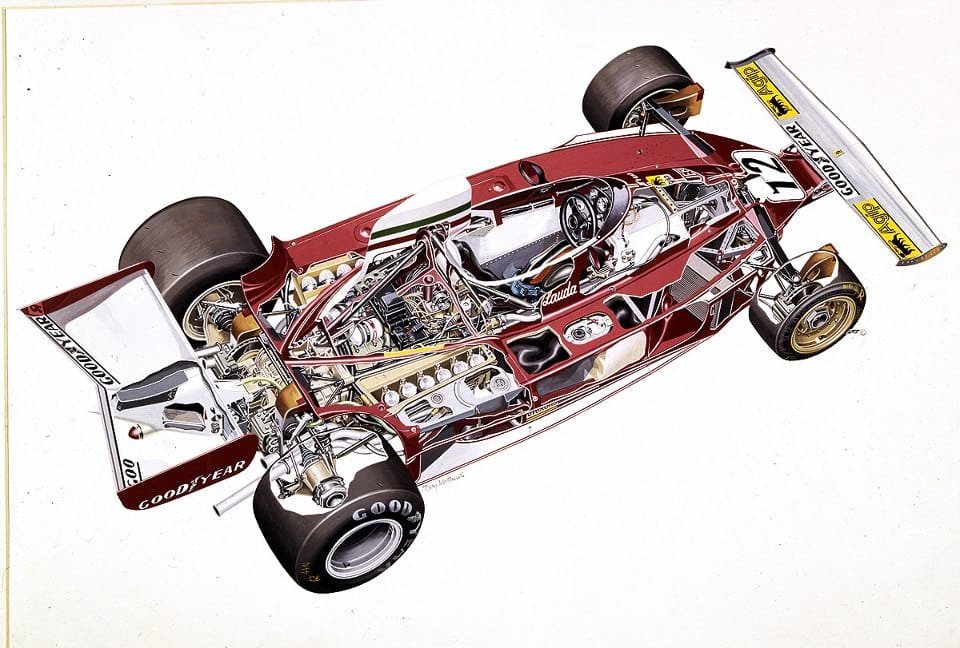

Mauro Forghieri: a alma técnica da Ferrari

Quando Enzo Ferrari nomeou Mauro Forghieri como chefe técnico da Scuderia, em 1962, o jovem engenheiro de apenas 27 anos tinha pela frente um dos maiores desafios que um profissional da engenharia automotiva poderia enfrentar: transformar um time em crise em uma potência técnica novamente respeitada. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Bolonha, Forghieri entrou na Ferrari em 1960 como estagiário, mas seu talento rapidamente chamou atenção. O cenário que encontrou ao assumir o posto era turbulento: os principais engenheiros haviam deixado a equipe após o chamado “Grande Êxodo de 1961”, uma disputa interna que culminou na saída de figuras-chave como Carlo Chiti e Romolo Tavoni. Restou a Ferrari recorrer a novos talentos — e foi em Forghieri que Enzo apostou.

Apesar da juventude, Forghieri era um técnico de pensamento maduro. Sua primeira grande missão foi desenvolver um carro competitivo para a temporada de 1963. Não era apenas uma questão de velocidade: era preciso devolver à Ferrari uma identidade técnica sólida. A Scuderia vinha de um título mundial em 1961, mas havia perdido o rumo após a debandada. Forghieri começou a reformular processos, estabelecer novos critérios de integração entre chassi, motor e suspensão, e adotou uma visão inovadora para a época: o carro como sistema. Isso contrastava com a abordagem fragmentada comum na indústria europeia, onde os departamentos trabalhavam em silos.

Nos anos seguintes, seus projetos evoluíram rapidamente. O Ferrari 158, com motor V8 e chassi tubular, rendeu o título a John Surtees em 1964. Forghieri não apenas projetou o carro, mas esteve presente em testes e corridas, ajustando detalhes com os pilotos. A parceria com Surtees foi simbiótica, mas também marcada por confrontos com a chefia. Em 1966, quando a Ferrari voltou a usar motores V12, Forghieri iniciou uma fase ainda mais ousada, assumindo controle total sobre a integração entre motor e chassi.

Foi com o 312B, lançado em 1970, que ele apresentou ao mundo uma de suas maiores inovações: o motor boxer V12, de baixa altura e excelente distribuição de peso. A disposição horizontal permitia um centro de gravidade mais baixo, melhorando a estabilidade e a aderência — conceitos fundamentais num momento em que a aerodinâmica ainda engatinhava. Mais do que um motor, era uma arquitetura de performance. Jacky Ickx e Clay Regazzoni disputaram títulos com esse carro, mas foi nos anos 1970 que Forghieri mostrou toda sua genialidade.

O ápice veio com a linhagem 312T, lançada em 1975. O “T” referia-se à posição transversal da caixa de câmbio, o que permitia melhor balanceamento do conjunto e uma tração mais eficaz. O carro foi revolucionário. Niki Lauda, contratado em 1974, tornou-se peça central dessa nova fase. Com um estilo metódico e técnico, Lauda dialogava perfeitamente com Forghieri. Juntos, criaram uma cultura de desenvolvimento contínuo, com testes constantes em Fiorano e ajustes quase semanais nos protótipos. O 312T venceu cinco das 14 provas de 1975 e levou Lauda ao título. Foi o renascimento da Ferrari como potência dominante.

O trabalho de Forghieri foi ainda mais notável por acontecer num ambiente de pressão extrema. Enzo Ferrari era um chefe difícil: distante, exigente, muitas vezes impenetrável. Forghieri não apenas lidava com a parte técnica, mas também atuava como interlocutor entre o Commendatore e os pilotos, função não oficial que exigia tato político e sensibilidade humana. Quando Lauda sofreu o gravíssimo acidente em Nürburgring, em 1976, Forghieri foi um dos primeiros a ir ao hospital, e liderou o desenvolvimento do carro que Lauda usaria no seu retorno histórico em Monza, apenas seis semanas depois.

Mas a genialidade de Forghieri não estava apenas nos momentos de glória. Ele era resiliente nas crises. Quando Lauda saiu da equipe no fim de 1977, e Carlos Reutemann não conseguiu manter o nível competitivo, Forghieri trabalhou intensamente para reverter o quadro. Em 1979, projetou o 312T4, já incorporando os primeiros elementos do efeito solo — um campo dominado pela Lotus de Colin Chapman. O carro era menos radical, mas muito eficiente. Com ele, Jody Scheckter conquistou o último título da Ferrari antes de um longo jejum. Foi também o último título da Scuderia sob a liderança direta de Forghieri.

Os anos 1980 foram desafiadores. A Fórmula 1 entrava na era dos motores turbo, dos computadores e da eletrônica embarcada. Forghieri, embora um tradicionalista em certos aspectos, não era avesso à tecnologia: comandou o projeto do 126C2, que levou Pironi e Villeneuve a bons resultados em 1982, antes dos trágicos acidentes que ceifaram suas carreiras. Mesmo nesse ambiente dramático, Forghieri manteve a equipe unida.

Seu papel foi além dos desenhos técnicos: formava engenheiros, inspirava jovens talentos e instigava debates. Muitos dos engenheiros que depois liderariam a Ferrari — como Harvey Postlethwaite e John Barnard — reconheceram nele um mentor e um pilar da cultura técnica da equipe.

Por fim, em 1987, após mudanças estruturais e crescente politização na Ferrari, Forghieri deixou a Scuderia e foi transferido para a divisão de engenharia da Fiat. Foi uma saída melancólica para alguém que havia dedicado quase 30 anos ao time. Mas seu legado permaneceu: carros que ganharam títulos, processos que influenciaram toda uma geração de engenheiros, e uma visão sistêmica que hoje é regra em qualquer equipe de F1.

Mauro Forghieri não era apenas um engenheiro genial. Era a alma técnica de uma Ferrari que ousava, que acreditava na paixão como motor da excelência, e que equilibrava tradição e inovação com elegância. Seu impacto permanece vivo — em Maranello e em cada curva da história da Fórmula 1.

![]()

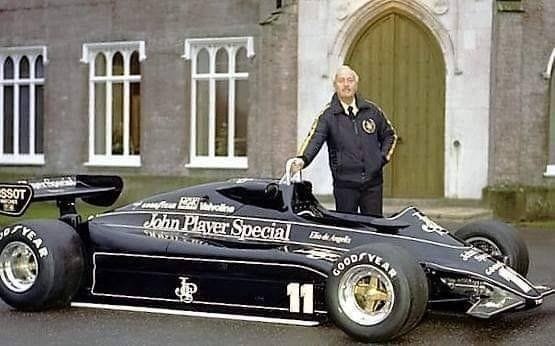

Colin Chapman: o revolucionário da leveza

Se Mauro Forghieri representava a engenharia sistemática e disciplinada da Ferrari, Colin Chapman era o símbolo da genialidade inquieta, do risco calculado, do pensamento disruptivo que sacudia os alicerces da Fórmula 1. Fundador da Team Lotus, Chapman foi mais que um projetista brilhante — foi um verdadeiro agente transformador do automobilismo.

Quando fundou a Lotus Engineering Company em 1952, Chapman ainda era um jovem engenheiro aeronáutico com uma visão nada convencional: acreditava que um carro de corrida não precisava ser o mais potente, mas sim o mais leve e eficiente. Seu mantra — “Simplify, then add lightness” — sintetizava uma filosofia que desafiava o paradigma da força bruta.

O primeiro grande marco veio em 1962, com a introdução do Lotus 25, o primeiro carro de Fórmula 1 com chassi monocoque. Até então, as equipes utilizavam estruturas tubulares, como treliças, com barras soldadas para formar o esqueleto do carro. Chapman substituiu tudo isso por uma estrutura única de alumínio, inspirada na aviação, que combinava rigidez torcional e leveza com precisão inédita. A inovação reduziu drasticamente o peso do carro e aumentou a segurança passiva — embora esse segundo efeito não fosse, naquele momento, seu foco primário.

Com o Lotus 25, Jim Clark brilhou. Seu estilo suave e técnico combinava perfeitamente com o comportamento do carro. Clark venceu sete das dez corridas do campeonato de 1963 e conquistou o primeiro título mundial para a Lotus, colocando Chapman e sua equipe sob os holofotes da elite técnica do esporte.

Chapman, porém, não era homem de acomodação. Ele acreditava que a estagnação era o começo da irrelevância. Seu modelo de gestão favorecia ciclos curtos de inovação, onde os carros mudavam significativamente de uma temporada para a outra. Essa obsessão por reinvenção tornou a Lotus a equipe mais imprevisível do grid — ora genial, ora desastrosa, mas sempre à frente de seu tempo.

Nos anos 1960, foi pioneiro ao adotar a suspensão traseira independente, revolucionou a aerodinâmica ao experimentar as primeiras asas e foi também um dos primeiros a perceber a importância do patrocínio comercial no financiamento das equipes. Em 1968, após a morte de Jim Clark, Chapman tomou uma decisão ousada: vestiu seus carros com as cores da marca de cigarros Gold Leaf, marcando o início da era dos patrocínios visuais na Fórmula 1. De uma tacada, mudou o modelo de negócios do esporte para sempre.

Nos anos 1970, seu espírito experimental atingiu um novo patamar. Ao lado do engenheiro Peter Wright, desenvolveu o conceito de efeito solo, usando a parte inferior do carro como um canal aerodinâmico que sugava o veículo para o chão. O resultado foi o Lotus 78, lançado em 1977. Com saias móveis e túneis laterais em forma de venturi, o carro gerava imensa pressão aerodinâmica sem o aumento do arrasto — uma inovação que ampliava a aderência sem comprometer a velocidade nas retas.

A consagração veio no ano seguinte, com o Lotus 79, considerado um dos carros mais eficientes da história da Fórmula 1. Mario Andretti, com um estilo agressivo e experiente, venceu o campeonato de 1978 dominando amplamente a temporada. O carro parecia colado ao chão, como se desafiando as leis da física — exatamente o tipo de provocação técnica que Chapman adorava fazer.

Mas havia um preço por essa genialidade. A busca por soluções radicais levava, por vezes, a carros de difícil controle e estrutura frágil. O Lotus 80, concebido para aprimorar ainda mais o efeito solo, foi um fracasso: instável, imprevisível e perigoso. Chapman não escondia sua frustração, mas também não recuava. Para ele, fracassar ao tentar algo novo era mais honroso do que vencer com ideias convencionais.

Chapman também era uma figura carismática, quase messiânica. Seu relacionamento com os pilotos era intenso — no caso de Jim Clark, paternal; com Emerson Fittipaldi, protetor; com Ronnie Peterson, quase fraterno. Sabia inspirar, mas também pressionava ao limite. Tinha uma presença marcante nos boxes, exigia perfeição, e ao mesmo tempo criava um ambiente onde engenheiros eram encorajados a desafiar o estabelecido.

Contudo, sua obsessão pela inovação, somada a uma abordagem empresarial agressiva, envolveu Chapman em algumas controvérsias. No início dos anos 1980, a Lotus passou a trabalhar com o controverso projeto DeLorean DMC-12, e investigações posteriores sobre financiamento público à empresa de carros esportivos revelaram indícios de fraudes fiscais. Chapman foi citado como potencial cúmplice, embora jamais tenha sido julgado — sua morte prematura, em dezembro de 1982, aos 54 anos, encerrou o caso abruptamente.

Chapman faleceu de um ataque cardíaco em sua casa, deixando um vácuo tanto na Lotus quanto na Fórmula 1 como um todo. A equipe que fundara nunca mais recuperou o mesmo brilho técnico sem sua liderança. Sua morte marcou o fim de uma era de ousadia extrema, onde o regulamento era um ponto de partida, não um limite.

Mas seu legado é profundo e inegável. Muitos dos conceitos que hoje definem a Fórmula 1 — do monocoque ao uso racional da aerodinâmica, da gestão de peso à cultura de inovação — têm raízes em seus projetos. Chapman inspirou não só engenheiros, mas também pensadores, líderes e designers. Sua filosofia é ensinada até hoje em escolas de engenharia e escolas de negócios, como exemplo de como romper paradigmas com intuição e coragem técnica.

Colin Chapman não era um homem comum. Era um inventor. Um provocador. Um revolucionário com traços de artista. Seu espírito vive em cada solução inovadora que desafia a mesmice. Porque, para ele, um carro de corrida era muito mais que um veículo: era uma ideia em movimento, um desafio à gravidade e ao convencional.

![]()

Na próxima coluna vamos trazer mais histórias de engenheiros que moldaram a F1, alguns nomes que a partir dos anos 70 fizeram história

Até a próxima

Mário Salustiano

4 Comments

Oi Mario. Bela coluna e que venham as proximas. Apenas uma correção e um adendo. Na correção o patrocinio da Gold Leaf veio antes da morte de Clark. O F2 no qual ele morreu ja estava nas cores do patrocinador. E uma adendo é que Colin Chapman foi o primeiro a construir um F1 com a frente em cunha transferindo os radiadores para as laterais do carro.

Ótima coluna, Mário.

Só uma ressalva: Colin Chapman tinha uma relação quase fraterna com Ronnie Peterson? Relegar o sueco voador à posição de escudeiro de Andretti, obrigá-lo a ser piloto pagante e submetê-lo a tratamento humilhante é uma relação quase fraterna? Tudo bem que negócios sempre à parte, mas li várias colunas que afirmavam categoricamente que não havia nada de fraterno no modo como Peterson foi tratado por Chapman ao retornar à Lotus. Sem esquecer que protegeu tanto Emerson Fittipaldi que arruinou a última chance do nosso rato ser campeão em Monza/73 quando não ordenou a troca de posições.

Primeiramente boa semana a todos que sempre estão por aqui. Como não ser sempre presente se ganho estas maravilhas para me deleitar.

Grande Mário,

mais uma vez arrebentando a boca do balão com um belo e merecedor tema aqui no GEPETO.

Os engenheiros e projetistas dos anos 60 e 70 revolucionaram a Formula 1 com um detalhe a meu ver crucial também para o sucesso que suas maquinas alcançaram … foram os mais belos carros projetados até hoje … mais que provado pelas fotos da coluna …

Fernando Marques

Niterói RJ