Engenheiros que moldaram a Fórmula 1 – Parte 2

Alfa vence. Adivinhe o piloto?

10/06/2025

O primeiro contato (coluna + YouTube)

17/06/2025Se os anos 1960 foram marcados pela ousadia artesanal da engenharia e pela experimentação quase romântica das pistas, a década seguinte assistiu a uma transformação silenciosa, a Fórmula 1 abandonaria a era da intuição heroica e adentrava um território novo, onde a tecnologia em seus primórdios começava a tomar o lugar do improviso. A velocidade seguia sendo a alma da competição, mas o caminho até ela passava, cada vez mais, pela prancheta dos engenheiros.

Foi nesse contexto que emergiu uma transformação silenciosa, porém definitiva: a engenharia deixava de ser apenas instrumento técnico — e passava a ser ferramenta estratégica.

Durante essa década, o engenheiro de Fórmula 1 se transformou em arquiteto de vantagem competitiva. O carro deixava de ser apenas uma máquina construída para resistir e acelerar; ele se tornava um organismo projetado para interpretar o regulamento, responder ao estilo do piloto, adaptar-se a diferentes pistas e operar em simbiose com a estratégia da equipe.

Foi também o momento em que três pilares começaram a redefinir a atuação dos engenheiros na categoria: a aerodinâmica refinada, o conceito do carro-asa e os primeiros passos no uso de dados para tomada de decisão em corrida.

Se na década anterior a aerodinâmica era percebida de forma rudimentar — asas, apêndices e ajustes empíricos —, os anos 1970 marcaram o início da era do refino aerodinâmico como ciência aplicada. As equipes começaram a entender que o ar não era apenas um obstáculo a ser vencido, mas uma força a ser domada.

Com o surgimento dos primeiros túneis de vento dedicados à Fórmula 1 e o avanço da modelagem matemática, a engenharia passou a tratar a superfície do carro como uma peça viva, capaz de gerar aderência, reduzir arrasto e equilibrar o comportamento nas curvas de forma precisa. Nesse período, o equilíbrio entre downforce e eficiência tornou-se o novo campo de batalha técnico entre as equipes.

Foi em meio a essa busca por aderência que nasceu uma das inovações mais impactantes da história do automobilismo: o carro-asa. A partir de 1977, com a Lotus 78 de Colin Chapman e Peter Wright, o assoalho dos carros deixou de ser plano e passou a funcionar como um difusor invertido. A ideia era simples e brilhante: transformar o fundo do carro numa espécie de asa invertida, gerando um vácuo entre o asfalto e o assoalho, o que “colava” o carro ao chão — o chamado efeito solo.

O carro-asa elevou o nível de pressão aerodinâmica a patamares jamais vistos, sem aumentar significativamente o arrasto. Mas sua implementação não era trivial. Exigia compreensão profunda de fluxos de ar, deformações estruturais e vedação lateral — o famoso uso das saias móveis. O engenheiro, aqui, deixava de ser apenas projetista e passava a atuar como físico aplicado. Era o domínio da engenharia como linguagem da performance.

Outro marco sutil, mas igualmente transformador, foi o nascimento da telemetria e da coleta sistemática de dados. Ainda longe das soluções digitais e da eletrônica embarcada das décadas seguintes, a equipe Tyrrell em 1978 começou de forma rustica a coletar dados com equipamentos analógicos, os engenheiros começaram a instalar sensores analógicos e gravadores de dados rudimentares nos carros. Mediam-se temperatura, pressão, rotação e velocidade — tudo ainda muito limitado, mas já suficiente para inaugurar uma nova forma de interpretar o comportamento do carro em tempo real (ou quase).

Foi nesse caldo de inovação e reinvenção que surgiram os engenheiros retratados nesta segunda coluna: Gordon Coppuck, na McLaren, e Gordon Murray, na Brabham. Ambos absorveram esse novo espírito técnico, mas o traduziram de maneiras radicalmente distintas — um com sobriedade e consistência; o outro com irreverência e provocação.

Mas ambos, com igual profundidade, ajudaram a moldar a Fórmula 1 como laboratório de inteligência aplicada à velocidade.

Nesse ponto de inflexão da história da Fórmula 1, a prancheta do engenheiro passou a definir mais do que o desenho do carro — passou a definir o rumo das corridas, das temporadas e da própria evolução do esporte.

![]()

Gordon Coppuck: o arquiteto silencioso do DNA McLaren

Antes da McLaren se tornar sinônimo de alta tecnologia, fibra de carbono e domínios intercontinentais, a equipe era um experimento criativo com raízes profundas na engenharia clássica. E foi nesse solo fértil que floresceu a figura discreta de Gordon Coppuck — um engenheiro de fala baixa e raciocínio refinado, que moldou o que viria a ser a cultura técnica da McLaren por décadas.

Formado em engenharia aeronáutica, Coppuck iniciou sua carreira no ambiente altamente técnico da National Gas Turbine Establishment (NGTE) — um centro britânico de excelência em pesquisa de propulsão. Essa formação, rigorosa e precisa, o preparou para enxergar a Fórmula 1 não apenas como um esporte, mas como uma extensão do desafio aerodinâmico e estrutural dos caças supersônicos. Em 1965, ele ingressou na McLaren como assistente de Robin Herd, e ali começaria a jornada que definiria sua carreira e deixaria marcas permanentes na categoria.

O momento decisivo viria em 1971, quando Herd partiu para fundar a March, e Coppuck foi alçado ao cargo de designer-chefe da equipe. Logo, revelou sua assinatura técnica: uma abordagem baseada na eficiência progressiva, que priorizava soluções confiáveis, adaptáveis e de fácil manutenção.

Seu projeto mais célebre — o McLaren M23 — estreou em 1973 e logo se mostrou uma máquina de múltiplos talentos. Baseado no conceito do M16 da Indy, o M23 foi um carro que unia simplicidade estrutural, flexibilidade de acerto e robustez mecânica. Essa combinação resultaria em uma longevidade técnica raríssima para a época: o M23 competiu por cinco temporadas completas (1973 a 1977) e venceu em todas elas.

Com o M23, a McLaren conquistou dois títulos mundiais de pilotos — Emerson Fittipaldi em 1974 e James Hunt em 1976 — além do campeonato de construtores de 1974. O carro era, em essência, um projeto modular: permitia atualizações constantes de suspensão, carroceria e aerodinâmica, sem perder sua essência. O conceito de “evolução contínua” aplicado ao M23 viria a ser um princípio central do pensamento McLaren nas décadas seguintes.

Mas o legado de Gordon Coppuck vai além dos troféus. Ele instituiu uma filosofia colaborativa de engenharia, onde o feedback do piloto era valorizado tanto quanto os dados da pista. Trabalhou diretamente com nomes como Denny Hulme, Peter Revson, Jochen Mass, Emerson Fittipaldi e James Hunt, ajustando o carro a cada estilo de pilotagem. Sua sensibilidade humana e técnica criou um modelo de cooperação entre piloto e engenheiro que se tornaria marca registrada da McLaren.

Após deixar a equipe no fim da década de 1970, Coppuck fundou a Spirit Racing, levando sua bagagem de ideias para um novo desafio. Ainda assim, o DNA técnico que ele ajudou a construir permaneceu na McLaren, influenciando diretamente o trabalho de sucessores como John Barnard e Adrian Newey. Em retrospecto, Coppuck foi o engenheiro que deu forma à primeira identidade técnica da McLaren, quando a equipe ainda buscava se consolidar no panteão da Fórmula 1. Seu impacto foi silencioso, mas profundo — como os grandes alicerces de um edifício.

![]()

Gordon Murray: o gênio irreverente da Brabham

Enquanto Coppuck representava a lógica metódica da engenharia aplicada com precisão, o sul-africano Gordon Murray trazia para a Fórmula 1 uma postura mais próxima da arte experimental. Inquieto, anticonvencional e provocador, Murray via na engenharia não apenas um ofício, mas uma forma de desafiar dogmas e reimaginar os limites daquilo que um carro de corrida poderia ser.

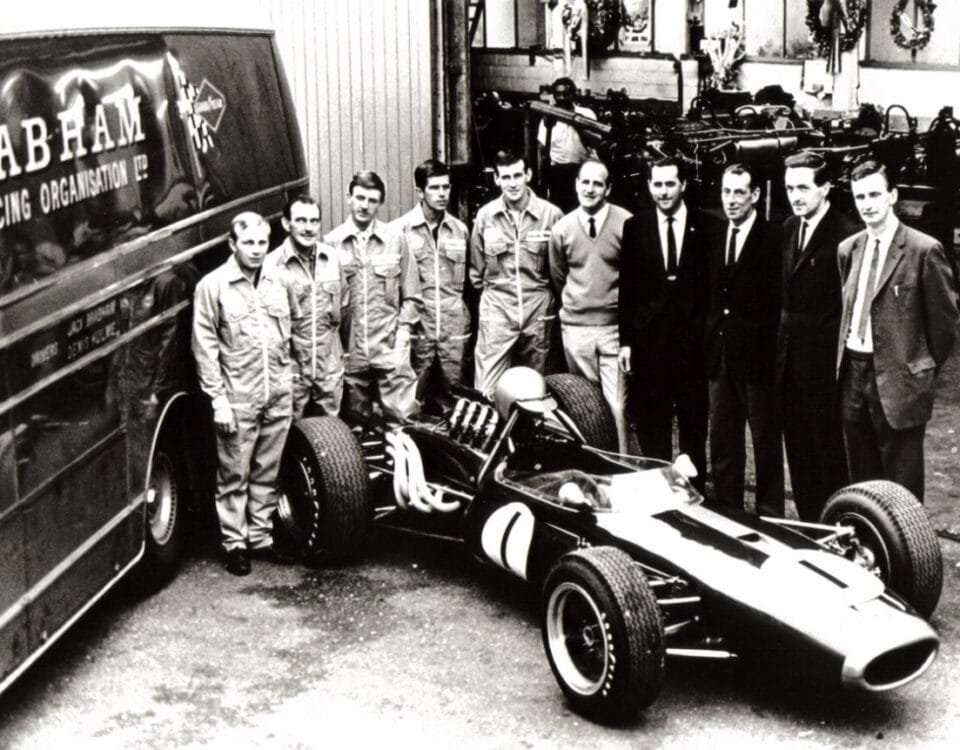

Nascido em Durban, na África do Sul, Murray chegou à Europa com um diploma de engenharia mecânica e um apetite por inovação. Em 1973, foi contratado pela Brabham, então uma equipe tradicional, fundada por Jack Brabham e sob o controle de Bernie Ecclestone. Logo se tornou uma das peças centrais da equipe — e da história técnica da Fórmula 1.

Seu primeiro grande projeto de impacto foi o Brabham BT44, lançado em 1974. O carro se destacou pela leveza estrutural, centro de gravidade baixo e uma aerodinâmica bem trabalhada, além de um visual limpo e futurista. Com Carlos Reutemann e Carlos Pace, o BT44 trouxe vitórias importantes e reposicionou a Brabham como uma força a ser respeitada.

Mas foi em 1978 que Gordon Murray protagonizou um dos episódios mais icônicos e controversos da história da F1: o nascimento do Brabham BT46B, o famoso carro-fan. Com a Lotus dominando graças ao efeito solo, Murray bolou uma solução engenhosa: um ventilador traseiro que sugava o ar sob o carro, criando um vácuo e aumentando o downforce sem depender exclusivamente das minissaias aerodinâmicas.

O carro correu apenas uma vez — no GP da Suécia de 1978 — e venceu com Niki Lauda com autoridade absoluta. A gritaria foi imediata. Embora legal segundo o regulamento técnico, o BT46B foi retirado por decisão política da equipe. Ainda assim, o episódio cravou a reputação de Murray como um pensador fora da curva, capaz de “dobrar as regras” sem necessariamente quebrá-las.

No início dos anos 1980, Murray continuaria sua sequência de ousadias. Com o Brabham BT49C, introduziu o conceito de reabastecimento em corrida e o uso de pneus ultramacios, permitindo que os carros largassem mais leves e ganhassem tempo nas paradas. A estratégia foi aplicada com maestria em 1982 e 1983, culminando no título mundial de Nelson Piquet com o BT52 — um carro projetado às pressas após o banimento do efeito solo.

O BT52, com seu chassi estreito em forma de flecha e motor turbo BMW, era uma afirmação estética e técnica. Construído em apenas seis semanas, representava a capacidade de Murray de responder rapidamente a grandes mudanças no regulamento — algo que poucos engenheiros da época conseguiram fazer com o mesmo sucesso. A vitória de Piquet em 1983 foi o primeiro título da era turbo e consolidou a Brabham como laboratório de ideias ousadas.

Outro aspecto notável do trabalho de Murray era sua relação simbiótica com os pilotos. Ele tratava o cockpit como uma extensão do corpo do piloto e fazia ajustes personalizados minuciosos. Seu diálogo constante com Niki Lauda e Nelson Piquet , produziu carros que exploravam ao máximo o talento individual de cada um — um contraste com projetos excessivamente padronizados da época.

Em 1986, após mais de uma década e meia na Brabham, Gordon Murray se transferiu para a McLaren, levando consigo sua criatividade febril. Lá, participou da concepção do MP4/4, carro dominador da temporada de 1988, com o qual Ayrton Senna e Alain Prost venceram 15 das 16 corridas. Embora o projeto básico tenha partido de Steve Nichols, o input de Murray na compactação da arquitetura e na integração com o motor Honda foi crucial.

Mais tarde, Murray ainda fundaria sua própria empresa de design e projetaria o lendário McLaren F1 road car nos anos 1990 — uma verdadeira obra-prima da engenharia automotiva. Mas sua influência na F1 já estava eternizada: ele redefiniu os parâmetros do que significava ser um projetista de elite.

![]()

Coppuck e Murray marcaram profundamente a Fórmula 1 dos anos 1970 e 1980, cada um à sua maneira. Enquanto um representava a continuidade inteligente e a eficiência pragmática, o outro simbolizava a ruptura criativa e o desafio constante às convenções. Ambos, no entanto, deixaram algo maior do que carros vencedores: deixaram princípios, metodologias e visões que ainda ecoam nas pranchetas — ou nos softwares — dos engenheiros que continuam a moldar o futuro da categoria.

Na próxima coluna vamos continuar trazendo mais histórias de engenheiros que moldaram a Fórmula 1

Até a próxima

Mário Salustiano

2 Comments

Novamente fantástica coluna, Mário. Houveram especulações envolvendo a paternidade do M23. A mais recorrente é que o ainda novato John Barnard concebeu a maior parte do projeto e Gordon Coppuck só assinou a autoria. Até usaram isso como justificativa para o sucesso efêmero do M26 e os fracassos do M28, M29 e M30. Mas hoje é fato que Coppuck não conseguiu acompanhar a dinâmica da era do carro asa. Já o artista genial dos projetos Gordon Murray mostrou serviço na Brabham desde o BT42, logo depois veio o BT44 e o primeiro revés BT45. O fan car BT46B chegou arrasando e foi retirado por decisão política e de negócios(mais detalhes na coluna “O carro bom demais” de Manuel Blanco). Logo depois vieram Bt49, Bt52(primeiro campeão da era turbo), BT53 e BT54(detidos pela nova regra do fim do reabastecimento durante a corrida e pela fragilidade dos motores BMW).

Mário,

Que espetáculo de coluna .

Esse período da década de 70 e início dos anos 80 vivemos o melhor período da fórmula 1 sob todos os aspectos.

A meu ver o período mais revolucionário, sem regulamento restritivos e de grande resultados. Quem diria que aqueles Ligier que pareciam mais uns elefantes brilhariam nas pistas … era um confronto genial de ideias, estudos … belas Ferrari, Brabham, Lótus entre outros. E grandes pilotos.

Foram anos áureos

Fernando Marques

Niterói RJ